|

查看: 278|回复: 1

|

过小年,教你一个简单的改命法,却有重要内涵

[复制链接]

[复制链接]

|

|

|

南怀瑾先生 | 过小年,教你一个简单的改命法,却有重要内涵

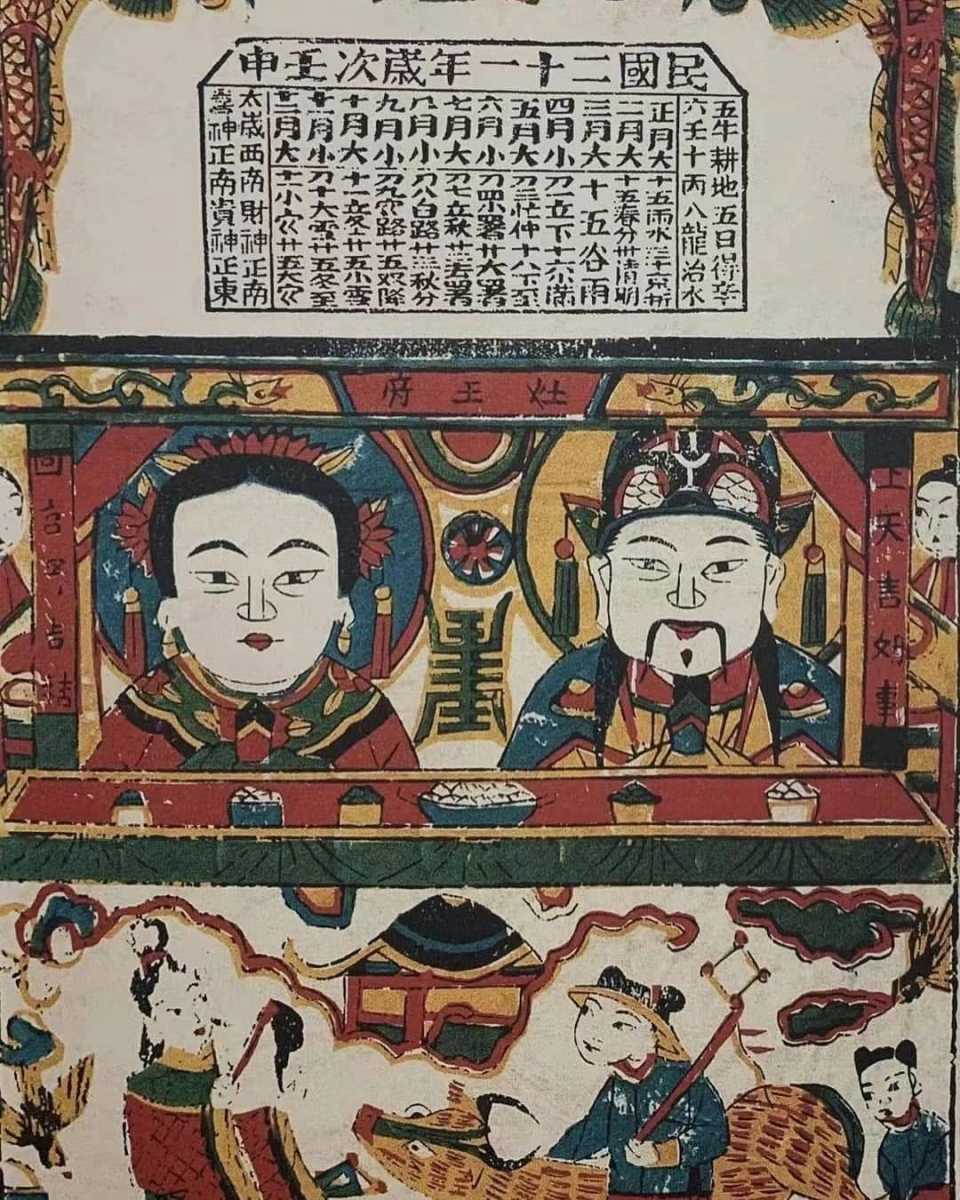

01 过小年为什么祭灶神?

凡是中年以上的人,都见过我们在大陆家庭中供奉的灶神。每到夏历十二月二十三的晚上,家家户户都要送灶,小孩子们非常高兴,口袋里就可装糖果了。现在用电炉、瓦斯炉,没有灶了,当然也就没有灶神。为什么要祭灶神呢?以宗教思想来说,中国人信仰的是多神教,什么神都信。

据说灶神一年到头,不但对家里人的行为要管,连在心里起了好念头,或动过歪脑筋,他都会记录下来,到一年终了,上天报告好坏。所以乡下人送灶,弄块糖给他吃,送一个红包给他,以便“上天言好事,下地报吉祥”,请他上天报告时,多替家里讲讲好话,回来时候多赐些福祉。所以在腊月二十三以后,一直等到第二年初四之间,他在天上还未回来以前,不在家里的时候,偶尔背后轰他一下,暗地里幽默他几句。

王孙贾问曰:与其媚于奥,甯媚于灶。何谓也?子曰:不然。获罪于天,无所祷也。

王孙贾,是当时卫国权臣。“奥”,是神秘的意思,相传是指历来民间供奉在屋内西南角的神;“灶”,是指民间供奉的灶神。他问孔子,一般习惯相传,与其祭祀奥神,求他降福,不如求灶神,更为有效。他问,这是什么道理呢?孔子说,不然!不然!一个人如果自己有罪行,就等于得罪上天了,祈祷哪里可以得到神的降福呢?这里的天,并非指有形的上天或天神,它是传统文化中,用以代表理性的天,所谓第一义的天。

由此可以了解,传统儒家的文化思想,以及孔门为学的精神,虽然极力维护传统文化的礼乐,甚至保持礼乐中敬事以诚的祭祀,可是它并不是一种宗教信仰和宗教仪式,而是人天之间心性精诚的沟通。如果你把祭祀当作洗刷罪恶的方法,或者祈祷神灵的降福,那就是大大的错误。

孔子说,一个人如果有了罪恶,无论你向哪个神祈祷,都没有用。聪明正直之谓神,拜神祈祷如果可以赎罪,那神便是徇私舞弊,是不正直之尤者。人如果有罪,只有改过修德以俟天,忏悔过去的恶,修未来的善果以回天才对。所以汉文帝在《增祀无祈诏》中说:“昔先王远施不求其报,望祀不祈其福。”

——《孔子和他的弟子们》

02 “功过格”的改命法

从前有一种“功过格”,在一张纸上画许多格子,有的是三百六十格,一年用的,每天一格;也有一种是三十格,每月一张,一天一格;更有的是每天一张,上面有十二格,每个时辰一格。每天读完书以后,要静坐思过,有做错的事,用墨笔在格中点一个黑点;如果做了好事、善事,则用朱笔在格中点一个红点,这样天天反省。也有的是在口袋里放了红豆和黑豆,另外挂一个袋子,在书桌的旁边,如果做了一件坏事,或者动了一个坏念头,就投一颗黑豆子下去;如果做了一件好事,就投一颗红色豆子。

这样一直反省到夏历十二月二十三,灶君上天向玉皇大帝报告这家人的善恶前夕,就要自己去数红黑点子或豆子。如果一年来,黑的多于红的,就要在灶君面前跪下来,自己照数责打自己,而且第二年将是良心上不安的一年。这种反省工夫,做得非常严格,绝对不敢欺人或自欺,更不敢欺骗上天的神明。

所以“存其心”,就是每在起心动念、动心忍性之间,慢慢要做到善念的存心多。所谓“善则养心”,因为人在做了一件好事以后,心里会很快乐,比做坏事害别人痛快得多,这就是“善则养身”的道理。“养其性”这个“性”,是习气之性,养性就是把坏的习气,慢慢变过来,变好了,变净洁了。这种学问之道的修养,是“事天”的,侍奉天的。这个“天”是内在的天性,如信佛的人,也可以说是事佛天;通道教的人,可以说事道天,或者上天也可以,反正有这样一个代名词,代表一个看不见的无形力量。

——《孟子与尽心篇》

03 两本重要的书

我们都只知道中国过去教育的目的,大体是走儒家孔孟思想的路线,为建立人伦道德,至于修身、齐家、治国、平天下而教育,所谓功名科第,仅是它的余事而已。然而因为后儒对于道、佛两教,素来便有视为异端的因袭观念,所以对于道家与道教在中国教育文化上的功劳,都是阳奉阴违,忘其所以。现在在这个阶段,总算还有若干前辈的长老,尚在人世,可以证明我的所说;所以我肯定地说一句话:中国过去的教育,与中国前辈读书人的知识分子,他由少年到一生的人格道德教育,大多都以儒家的思想做规范,以道家与道教的精神做基础,这是什么理由呢?这便是道教两本书的力量,即《文昌帝君阴骘文》与《太上感应篇》,这两本书的内容,等于便是道家与道教的戒条,也就是中国文化教人为善去恶的教育范本,它以天道好还,福善祸淫的因果律做根据,列举许多做人做事、待人接物的条规,由做人做事而直达上天成仙的成果,都以此为标准。很多世代书香的人家,尽管大门口贴着僧道无缘的标语,但在他们案头放着教导子孙家庭教育的范本,都摆有,《文昌帝君阴骘文》与《太上感应篇》等书。

关于《阴骘文》与《太上感应篇》的内容太多,研究教育思想的人,不妨找来做一参考,以很客观的胸襟去读,对于中国文化,与世界道德教育的了解与重建,我想还是具有相当价值的,青年的同学们,不妨以极度的耐心去试试看,当然,我说的耐心,也是有意义的,否则,你也许不肯卒读,大起反感,过去读书人用的日常“功过格”,便是根据这两本书的精神而来。

在此附带说明中国文化对于人伦道德的基本哲学,彻始彻终,都建立在因果报应的观念上。无论儒家与道家,毕竟没有离开这个范围,只有程度的深浅而已。儒家的思想中,成分比较轻,道家的思想中,成分很重,后来加进佛家的思想,更特别注重三世因果的信念,所以在人生道德修养的方面,便与儒、道思想,不谋而合,很容易互相辅掖并行了。

——《禅宗与道家》

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 24-1-2025 03:14 PM

|

显示全部楼层

发表于 24-1-2025 03:14 PM

|

显示全部楼层

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

本周最热论坛帖子 本周最热论坛帖子

|