|

查看: 3447|回复: 42

|

2008年香港电影总结

[复制链接]

|

|

|

发表于 4-1-2009 07:24 PM

|

显示全部楼层

发表于 4-1-2009 07:24 PM

|

显示全部楼层

楼主开这个贴让我忍不住想要顶一下,近年的香港电影真的。。。,

自从过了千禧年后港片已经开始走下波了,当然也是楼上有提到的某国的掘起,

我想不多不少也影响到吧!千禧年后再加上几位殿堂级影星的坠落,慢慢的已经把港片给推到边缘了,近几年的电影产量也。。。唉,总之像楼主说的痛心!就如今年,能吸引我进入电影院看的戏不多,只看了几部。。。当然失望的也比较多。。。嗯,都不知怎么说了,港片只剩下那几个元老撑着。。。疲惫啊~

真的好怀念千禧年前的片子啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ T.T |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 3-1-2009 02:55 PM

|

显示全部楼层

发表于 3-1-2009 02:55 PM

|

显示全部楼层

讲来讲去,香港电影没有以前90年代酱风光了 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 4-1-2009 05:11 PM

|

显示全部楼层

发表于 4-1-2009 05:11 PM

|

显示全部楼层

说说盗版问题。

近来流行网络歌手。歌曲的版权管制,没有影视版权来得严重。加上歌手纷纷以拍剧、代言、广告为收入,影碟收入已经不是主要收入来源。

也许不多久的将来,这个情况将在影视界上演。

影片不再流行以 DVD 等方式出版,而是以下载等方式。大力开发 DVD 厂的商业将面对巨额损失。

iTunes 的出现,开始颠覆传统的方式。可以用 iTune 看,也可以接出一般 player 包括家庭系统来看。

问题是,无论是 media player 开发工程师,或者从影片技术出发,暂时还没找到一个合适的处理密码方程式。

1. 下载速度“将”不会是问题-网络速度已经在 wimax 、LTE、HSPA+ 技术下进入另一个里程碑。

2. 不管是硬体或是软件,media player 更是湿湿水的小问题。

3. 解码技术- 这个是最困难地地方。

一旦这个问题迎刃而解,大部分以生产media 为主的工厂将说 bye bye,他们必须即刻转型进入生产其他周边储存体,如 flash drive 等为主。

到时候,盗版问题大概也解决了。

这是全球化的变化,也许能带动以低成本的小型独立影片的发展。不管是香港、大马还是新加坡,要抗衡美国电影,不再百分百局限于资金问题,而必须拿出真功夫对抗。

问题是,技术层面不容易解决。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 2-1-2009 03:00 AM

|

显示全部楼层

发表于 2-1-2009 03:00 AM

|

显示全部楼层

原帖由 kitkatlow 于 2-1-2009 02:09 AM 发表

对于港片,我只能说,痛心,痛心,痛心。

他们已经尽量做好本分,做好电影,做好一切一切,但观众却还是看翻版。

在你们批评港片的同时,想问一句,他们要求的最基本支持,你们有做到吗?

这是思想上的缺陷,很难改变的。

随便说两句吧。

1.全球化冲击。

科技、网络、航空交通等日益千里地带动,地球的距离越来越小。

20年前,能走进电影院观赏一部美国影片,是一件了不起的事情。不单表示他学问好(当时多少人能听懂洋文),更表示他有文化修养(能接受国外的风俗)。

反观今天,多少年轻一辈从国外学成归来。喝点洋水已经不是什么了不起的事情。更不用说欣赏国外电影了。你在国外留学不懂得看电影,会被当地人笑是山巴佬。

被全球化海水浸得全身湿透的年轻一辈,哪里还会单纯地、默默地去支持本土影片?更不用奢望大家能支持国外港片。

大家的眼角高了,水准提高了,影评能力提升了。胃口自然也大了。单是美国电影,已经不能满足个人口味,年轻已经懂得往国际外语电影。影评人和观众之间的差距,越拉越近。以前是看不懂影评人说什么,现在是看不透影评人说什么,因为他们已经建立自己的一套法则。

这不全是他们的错。是全球化冲击后的影子。

经过全球化的袭击,不单是电影业者要自我提升能力,就连其他领域的业者,也必须不断提高自己的能力,才能和全球化牌子继续竞争。以前买国产车的主因是以本土品牌为荣而支持。如今部分买国产车是买不起外国牌子才支持(当然,也有人觉得国产品牌车子不错,但还是得依靠国外引进的技术才能保持销量和口碑)。以后的国产车还具备什么优势呢?

2. 科技、网络的洗礼。年轻一辈不懂得尊重知识产权。

自从工业革命后,人类最重要的新革命是来90年代诞生的网际网络。他将永远是人类历史上最重要的转折点。受科技网络影响最大的一族,刚好是年轻一辈。

拿个手机做例子。年长一辈只懂用来通电话,中年一辈还懂得用来收送短讯。年轻一辈,可以五花八门地玩弄手机。下载短片、把手机存记忆卡当 mp3 歌曲储存等,只差没人用手机来制作独立短片(预见不久的将来这个会变成可能的事情)。

该由谁来管制网络的输送?原本网际网络的精神,即是建立在无国界地共享各类媒体的原则之上。

谁能料到它竟然沦落到如今这个地步?成为下载知识产权的主要管道!即使开放源码也是以尊重产权为基础:打倒垄霸权、废除不合理的强制性收费。但最终目的还是以尊重产权为主。

电影并非高收费片子,没人强制性要求谁去观赏哪部片子。千万甚至过亿的制作费,只要付出区区几元既能享受整个电影的精华,为何还要下载别人的心血呢?

电影需要观众的支持才能继续生存。没有票房,就没有收入。没有收入,就没有好的电影。

一向只懂下载电影的年轻一辈,不只不懂得尊重知识产权,还非常自私。一方面希望其他人继续买票入场支持电影业,另一方面自己却无肆的下载,坐享其成。

也许他们会往我们嘲讽,觉得我们只能自我阿Q地说,“下载的品质,永远不能媲美电影院内的高级享受。”

但事实的确也是如此。

连谁连电影都不懂的享受、知识产权都不懂得尊重,就不要奢望他们能享受人生、期望他们的生命有斗志、有目标、有赚钱的动力。

他们只会终其一生,把自己捆绑在窄小的世界里,继续在迷你四方框里索然无味地看着沉闷的劣质下载电影。

由得他们吧。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-1-2009 03:42 AM

|

显示全部楼层

票房篇

今年的香港市场,从年初的《集结号》、《恶男事件》到年底的《女人不坏》、《叶问》、《非诚勿扰》,上映了69部华语片,比去年的66部多出了3部(刘国昌的《围城》同时出现于两年当中,因为《围城》在2007年12月底点映,2008年5月正式上映),其中包括新加坡出品的华语片《第一诫》,而麦兆辉与庄文强合导的《大搜查》则因为元旦才开始在香港上映而被排除在外;外语片方面,从年初的《美国黑帮》到年底的《神探伽利略》、《马达加斯加2》,则上映了179部作品,比去年的164部要高出15部。上映影片的数量的提高,票价也大致上涨了5到10港元,但是,与2007年的累积大约10.07亿港元的票房相比,2008年的整体票房提高至大约10.5亿港元,增长了大约4000万。

2008年香港电影票房排行前十名:

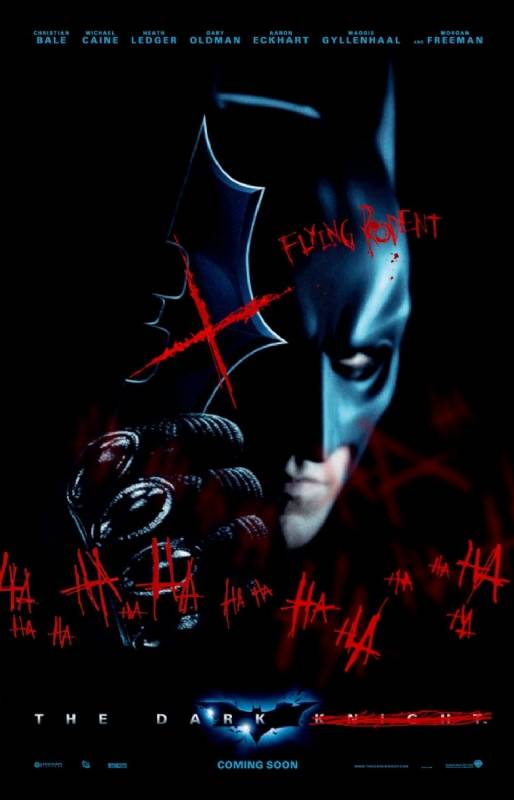

《蝙蝠侠6》 5853万港元

《长江七号》 5140万港元

《木乃伊3》 3758万港元

《地心游记3D》 3500万港元

《功夫熊猫》 3165万港元

《魔法奇缘》 2799万港元

《夺宝奇兵4》 2684万港元

《纳尼亚传奇2》2548万港元

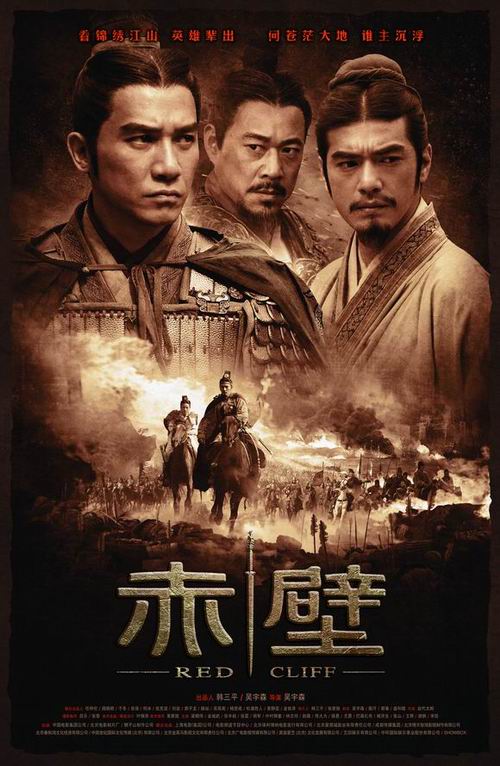

《赤壁》 2426万港元

《全民超人》 2350万港元

仅就外语片而言,今年上映的179部外语片,大约取得7.9亿港元的票房成绩,比去年的7.2亿港元要高出7000万。票房前十名,依次是《蝙蝠侠6》(5853万港元)、《木乃伊3》(3758万)、《地心游记3D》(3500万)、《功夫熊猫》(3165万)、《魔法奇缘》(2799万)、《夺宝奇兵4》(2684万)、《纳尼亚传奇2》(2548万)、《全民超人》(2350万)、《通缉令》(2232万)及《钢铁侠》(2175万),尽管只有一部《蝙蝠侠6》的票房超过4000万港元,但前十名的成绩都超过了2000万,比去年的9部的数量略高;票房成绩在1000万到1999万之间的影片,则有《量子危机》、《星级总动员》、《欲望都市》、《史前一万年》、《地球停转之日》、《妈妈米娅》、《功夫之王》等12部,也高于去年的9部;票房在500万到999万港元之间的,今年有大约20部,而去年只有12部……整体而言,外语片的票房成绩今年胜于去年,也略为改善了去年两极分化严重的情况。 从票房档期来说,尽管年初的春节档《长江七号》及《魔法奇缘》分别取得大约5140万港元、2799万港元的票房,但重头戏依然在暑假档。从4月30上映的《钢铁侠》算起到8月28日上映的《亲爱的》,这长达四个月的暑假档一共上映了65部中外影片,其中外语片51部,占了大约80%,而票房份额达到90%——暑假档票房收入达到4.5亿港元,外语片接近4.1亿,达到今年外语片总票房的一半,这与好莱坞的档期状况大致上吻合,“好莱坞暑假大片是好莱坞在一年中最重要的档期——暑假,面向最主流的受众——青少年,推出的制作最精心——动辄耗资千万,获得市场反应最成功的文化产品,集中代表了好莱坞的商业智慧”。

香港电影市场曾经被誉为是“东方的好莱坞”,这原本是对香港这个弹丸之地每年出产那么多电影佳作的一种赞誉,但于今天则成为了好莱坞的一个重要东方市场(好莱坞在亚洲的最重要市场还是日本),当年邹文怀将好莱坞影片引入香港上映,试图让更多的港观众观看到更多的好莱坞电影,今天,香港观众已经自觉的关注好莱坞大片而忽视了本土作品…… |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-1-2009 03:46 AM

|

显示全部楼层

华语片:数量增长票房递减 退步至少26年

由来只有新人笑,有谁听到旧人哭,外语片的票房收入整体提高,对比的是华语片在数量增长但收入减少数千万的现状——不得不说的是,华语片在香港市场的命运,已经退回到八十年代初的水平——1981年香港本土电影的总票房为2.4亿港元,而 1982年这数字已经上涨到4亿。更何况,这年度的华语片票房榜中不少是以内地或者台湾为主导的影片。

2008年华语电影香港票房排行前十名:

《长江七号》 5140万港元

《赤壁》 2426万港元

《见龙卸甲》 约1650万港元

《叶问》 1490万港元

《保持通话》 1350万港元

《我的最爱》 1330万港元

《画皮》 1050万港元

《大灌篮》 880万港元

《证人》 800万港元

《海角七号》 760万港元

《长江七号》取得5140万港元的票房成绩,但挽救不了华语片票房没落的现实

2007年的华语片前十名,既有冠军《色,戒》的4870万港元,也有第九名《戏王之王》、第十名《每当变幻时》的大约930万,而《门徒》与《投名状》(blog)的最终票房也都在2700万港元左右;但在2008年,虽然有周星驰(2008年香港电影之票房篇:华语片退步26年(图))导演的《长江七号》取得5140万港元的票房成绩(如此的成绩比起周星驰此前的两部作品《少林足球》、《功夫》已经减少了将近1000万港元),但前十名的票房已经远远的不如去年,亚军《赤壁》只取得2426万港元,季军《见龙卸甲》大约1700万,而第四至第七名的《保持通话》、《我的最爱》、《画皮》及《叶问》都是在1000万与1400万港元之间,但紧随着的《大灌篮》都少于900万,第十名《海角七号》更是只有760万港元左右——如此的票房成绩自是不能与去年相比,更何况是八九十年代时的黄金时代。即使不考虑票价上涨的因素,今年香港市场的华语片仅是稍微胜于1981年的水平,也即退步了至少26年。(如果从市场份额来看,今年华语片的份额还不足25%,比历史最低纪录的去年还要低。)

九十年代末亚洲金融风暴后的韩国电影乘机崛起,迅猛发展之际也掩盖了不少的问题,近几年颓废之势愈加明显,据报道今年的大约100部韩国电影之中仅有7部赚钱,这被媒体报道为退回到10年前。不过,相比之下,香港电影又退回到多少年前呢?这也难怪,艳照门、金融海啸后都有电影人表示这些对香港电影没有影响…… |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-1-2009 03:47 AM

|

显示全部楼层

档期:四大传统档期沦陷 暑假档最为低迷

同样一部影片,在不同的档期上映,会有不同的票房效应——这在影片的商业算计中早已是公认的事实,因为,不同的档期,有不同的观众主体,如春节档时流行合家欢式影片,情人节时爱情文艺片比较受欢迎,万圣节时则盛行惊悚片,而暑假档时则以爆米花式的商业片为主。

香港电影的传统档期是暑假档、农历新年档、圣诞新历新年档及复活节档四大档期,在八九十年代的香港电影黄金时代,暑假档的票房大约占年度总票房的25%,农历年大约占14%,圣诞与新历年大概8.6%,而复活节档大约6%,可见暑假档的重要性。香港本土电影在暑假档表现最好的一年,是1992 年,这年香港本土电影的票房超过12亿港元,占年度票房的大约79%,其中暑假档上映30部影片,票房累积3.4亿港元。此后的暑假档票房收入逐年的呈现出下滑的趋势。

《赤壁》在暑假档遭遇众多强敌

2008年的暑假档,是八十年代来最为低迷的一年——自4月30日上映的《钢铁侠》至八月底上映的《亲爱的》,期间长达四个月,但仅是上映14部华语片,票房收入仅为4500万港元(其中一部《赤壁》已经超过2400万)——而外语片上映50部,票房超过4亿。可以说,暑假档已经成为好莱坞大片的天下,香港电影只有当花瓶的份,此前还有五绝六穷七翻身的说法,但七月份的《赤壁》在《蝙蝠侠6》、《木乃伊3》等影片的力压下,毫无翻身的希望。

不止是暑假档成为好莱坞大片大展身手的舞台,农历新年档、圣诞新历新年档也基本上以外语片为主,如今年的圣诞档,尽管有《狼牙》、《女人不坏》、《叶问》等华语片上映,但其票房成绩远远不如同期的《地球停转之日》、《马达加斯加2》等。剩下的复活节档期及新开拓的国庆假期,才为华语片挽回一点点面子,但如此的“高兴”能够维持多久呢?毕竟,外语片进入香港市场也往往是由香港的公司代理,他们熟悉香港市场的档期规则。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-1-2009 03:48 AM

|

显示全部楼层

电影篇

1、港产片日益模糊

什么是香港电影?或者说,什么是港产片?

回顾香港电影发展的历史可以看到,早期的香港电影与内地电影并没有存在太大的差异,五六十年代时尽管两地因为政治的关系意识形态不同,但依然是以“国语片”与“粤语片”加以区分,直到七十年代,随着经济的腾飞,香港电影的本土意识越来越明显。电视兴起,威胁电影。粤语片复兴,完全取代国语片的位置。不论电视抑或电影,题材愈来愈以本地口味为主,如成龙(2008年香港电影总结:电影篇(组图) 听歌 blog)的《醉拳》、《蛇形刁手》之类的功夫喜剧已经截然不同于先前的武侠动作片,颠覆了先前的黄飞鸿的经典形象而吻合年轻观众的心态——在随后的大约二十年时间里港产片依然以这类本土化的口味吸引了港岛内外观众的关注,成为独树一帜的“港产片”。

但九十年代中期以来香港本土市场的沦陷与外埠市场的失守,带给港产片沉重的打击,曾经的自信心满怀也在现实中沉淀,而日益发展的内地市场则成为香港电影的最后的救命草——大家争先恐后的紧抓着,甚至不惜走向人肉天平的另一端而导致严重的失衡。

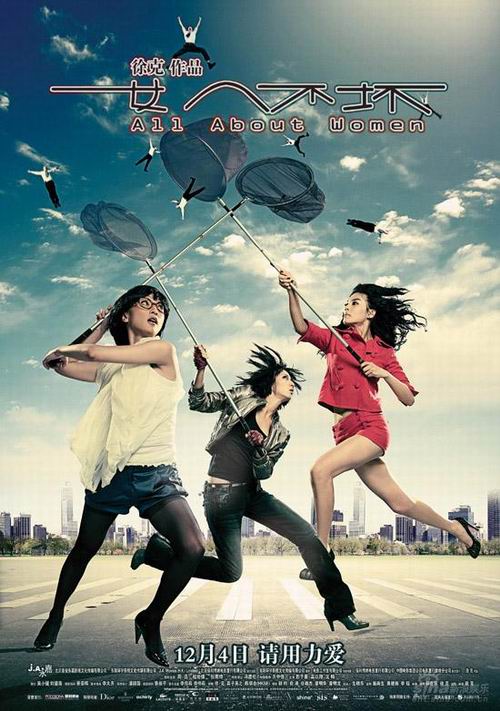

而比起过去的几年,2008年的香港电影为了进入内地市场而呈现出更多元化的面貌:首先,虽然电影人明白盗版在内地的猖狂,但香港电影依然安排先于内地上映,即使不提《长江七号》之类的提前半天在内地上映,还有《江山美人》、《画皮》、《风云决》、《证人》、《叶问》、《大搜查》等都是至少提前一周以上在内地先上映;其次,为了适应内地的档期,香港电影在香港市场的上映时间也紧跟着调整,徐克导演的《女人不坏》便是一个典型的例子,原本定于12月4日上映的本片因为陈凯歌导演的《梅兰芳》突然提前一周上映,而赶紧延期,甚至试图延期至12月18日上映;第三,还有一些作品,因为没有通过内地的审查,导致其香港的上映日期也一再的更改甚至遭遇了重拍,包括庄文强和麦兆辉的《大搜查》、尔冬升(blog)的《新宿事件》、刘镇伟的《出水芙蓉》、林超贤的《神枪手》、冯德伦(听歌)的《跳出去》等。

七十年代随着香港电影人信心的爆棚,香港电影走出了一条本土化的港产片道路,而如今,在这个信心在现实里不断的沉淀、香港电影也不得不围绕着内地电影团团转的时代,这香港电影的“边线”,则逐渐的被“华语片”所模糊! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-1-2009 03:48 AM

|

显示全部楼层

2、为过审不惜“自我规范”

2004年时,影评人汤帧兆在《CEPA所带来的“新埠片”变化》一文中谈到香港电影的自我审查的问题,“在市场严重不平均的发展趋势下,往后的电影只会以内地市场为首要的考虑对象,其次才到香港观众的反映。所以一些太‘地道’的风味,又或是一些太出轨的意识,总之预算内地市场所不能接受的素材,相信从一开始便会胎死腹中”。

数年前汤帧兆的展望,在2008年的香港电影中展现的一览无遗:既有杜琪峰导演的《文雀》,内地版“一刀未剪”的通过审查上映,但其与港版之间的数分钟差异据说是片方送审时已经自行修改;陈嘉上导演的《画皮》大概也是如此,“干净版”在内地影院上映(依然取得超过2亿元的票房),香港上映的版本多了些许的激情与惊悚的场景,但还有一个118分钟的导演剪辑的“足版”除了在香港的数家影院上映过之外留待了DVD发行;由黄精甫、李公乐、林超荣等十一位导演合导的十分钟短片集《十分·钟情》,最初安排在三月份的香港国际电影节时展映,但又被临时取消,据说是因为其中一个片段涉及到政治敏感话题而没有通过内地的审查,后来无论是在香港夏日国际电影节还是正式上映时,都是将该片段完全删除后的“洁版”……再加上《出水芙蓉》、《大搜查》、《新宿事件》等香港电影的一再延期上映甚至是不能通过审查,这将促使港产片在创作时已经不断“自我规范”,以期顺利通过审查在内地上映——以即将上映的《大搜查》来说,据说港三版已经与内地版一样,也即不再是《文雀》或《深海寻人》般的大同小异,或许要等多年后,才会在DVD发行时像《银翼杀手》般推出所谓的导演剪辑版而可以看到送审前版本的原貌。

香港电影素有“前九七”、“后九七”、“后卧底”等说法,而香港电影在进入内地市场时需要通过内地电影审查、需要被删剪才能上映,尽管这种因为自我审查而“一刀未剪”,则无疑是加剧了港产片的华语化! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-1-2009 03:49 AM

|

显示全部楼层

3、非主流电影受关注

随着摄影机及DV的逐渐普及,网络上到处可见播客(视频分享)或者视频的影子,而独立制作的非主流电影也越来越多的浮现出市场的地表,一方面既可以参加“影意志”、“胡同制作”、“香港国际电影节”之类的影展活动,另一方面甚至可能进入主流电影院正式上映;此外,如《爱情万岁》、《天水围的日与夜》等这类非主流的影片也受到更多人的关注。

2008年的香港电影也是非主流电影发展的一年,年初由七条导演的《爱斗大》,上映前并没有受到太多关注,但迅即赢得年轻观众群体的关注与好评,独立制片出身的崔允信在四月推出了他的剧情长片《爱情万岁》,三段式的爱情试图勾勒现代都市爱情的浮世绘,谭国明导演的处女作《七月好风》去年十月曾作为香港亚洲国际电影节的开幕片展映,以淡淡的香港与上海的“双城记”书写着少女的淡淡情怀与成长,许鞍华在《天水围的日与夜》里是以备受关注的天水围为题材,但讲述的则是生老病死悲欢离合说不上传奇的故事……此外还有《烈日当空》、《未央歌》、《选举》等非主流的影片在香港上映,得到部分影迷的拥趸。

其实,在一个正常的电影制作环境里,非主流影片的公开上映是评价该市场的开放程度与百花齐放程度的一个重要方式,在主流电影大张旗鼓的时代里,非主流影片在香港难以有立足之地,如今则有了更多的被关注的机会。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-1-2009 03:50 AM

|

显示全部楼层

4.本土情怀洋溢

香港电影资料馆在6月21日至7月19日举办“本土关怀”电影系列展,配合香港文学节的“书香·港情”为主题的书展,展映了从五十年代的《细路祥》到九十年代的《笼民》再到今年的《天水围的日与夜》等十多部影片(包括一些三级片),意图从生活方式或文化身份的角度观照香港社会在这半个多世纪的变迁,表达出一种浓浓的本土情怀。

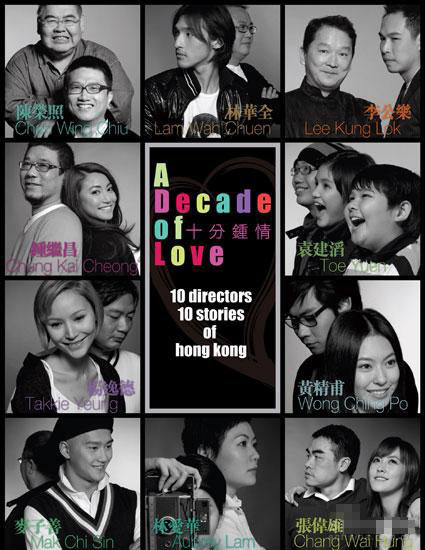

另一方面,林华全、黄精甫、陈荣照等十多位香港导演合导了十分钟的短片集《十分·钟情》,包括了林华全的《狮子山下》、黄精甫的《清芳》、钟继昌的《爱的光环》、李公乐与司徒锦源合导的《开饭》等,尽管是从不同的角度讲述故事,但都指向了一个主题:香港情!林华全在接受采访时就谈到这个短片集的整体意念,“就是拍一个关于香港的题材,很自由地让我们自己去发挥,让十个导演拍十个关于香港的故事”,而他自己短片是以七十年代末的重要电视片集《狮子山下》为名,并将港人所熟悉的狮子山、太平山拟人化,生动而趣味的表达浓浓的香港情怀;李公乐与司徒锦源合导的《开饭》,以一次的下午饭时家庭成员之间的爆发或者沉默来表现家与亲情的可贵,就如去年《老港正传》中那场父子俩吵架后母亲开饭时所说的话……十分钟情,满满洋溢的是香港的本土情怀,平静,而隽永。

不过,更多的香港导演、香港电影将这种“情”投影于所谓的民族情感的“大爱”中,于是,徐克在《女人不坏》里可以看到可以看到北京的现代化场景但看不到人物对城市的情感,徐小明在《夺标》里剔除了香港情怀而代之所谓的民族大爱(没有爱的灵魂的影片,徒见一顶大大的“大爱”的帽子),更别提《江山美人》、《画皮》、《赤壁》之类的古装大片。怀念起徐克的《黄飞鸿》系列的时代,民族情感通过个人的情感体验表现出来,如今却只有感情,没有体验! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-1-2009 03:50 AM

|

显示全部楼层

影人篇

1、艳照门爆发,引港片“腰斩”

2008年1月底,某论坛传出数张香港艺人陈冠希(2008年香港电影之影人篇:艳照门风波(组图) 听歌)、张柏芝(2008年香港电影之影人篇:艳照门风波(组图) 听歌)、阿娇(2008年香港电影之影人篇:艳照门风波(组图) blog)等人的亲热照或半裸照,有的当事人保持着沉默,有的当事人发表“声明”谈诬陷,更有艺人团结声讨,但随着上千张艳照的流出网络,霎时间成为了一时的“艳照门”事件。而当时阿娇所说的当年“很傻很天真”,甚至被与此前的流行词“很黄很暴力”结合起来,邓丽欣(2008年香港电影之影人篇:艳照门风波(组图) 听歌 blog)在宣传《我的最爱》时还宣称影片中她所扮演的角色“很傻很天真”……

而除了张柏芝已经结婚生子逐渐淡出影坛之外,活跃于影坛的陈冠希与阿娇,其电影事业都受到了不小的伤害,尤其是其有份演出的华语片——曾经宣称不会删除陈冠希戏份的《跳出去》,据说已经由别的演员重拍陈冠希的戏份,而陈冠希作为主角的《神枪手》,上映日期从年初的三月份一直的延期,最近传出放弃内地市场而在明年复活节档期上映的消息,阿娇有份出演的传记类剧情片《梅兰芳》,也被删除的仅是剩下一个盖着红盖头的镜头,原本想要迎接《出水芙蓉》则一再的延期至明年……在如今以内地市场为主导的背景下,陈冠希与阿娇的在华语电影圈的演艺生涯恐怕一时半刻还难以回复,无形中使得香港电影人的断层现象更加的严重。

而也想起在去年年底彭浩翔(blog)导演的新片《破事儿》中,陈冠希出演了短片“公德心”,阿娇则扮演一个“很傻很天真”但也过着简单而幸福的生活的女子,在随后发行的DVD的花絮中她还谈到原本她扮演的那段戏有段激情戏,但因为她的“玉女”形象而最终没有拍这场戏——说来让人有点唏嘘,或许吧,电影与人生,是两回事。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-1-2009 03:52 AM

|

显示全部楼层

2、徐克吴宇森等北上神州

数年前,CEPA协议开始实施,香港电影人在继八十年代的纷纷北上拍片后,再次掀起了“北上”新高潮——以2008年的香港电影及电影人来看,北上的道路已经从数年前的“乡间小道”发展为如今的“城际快线”,吴宇森、徐克、陈嘉上、程小东等一批八九十年代的香港电影黄金时期的中流砥柱在内地都站稳了脚跟,为更多的香港电影人北上铺平了道路。

陈嘉上

陈嘉上可以说是一个最为典型的例子。2008年他执导了内地与香港的合拍大片《画皮》,仅是在内地已经取得超过2亿元的票房,更重要的是,从内地影院上映的版本来看,陈嘉上已经适应了内地审查制的游戏规则,并把握住了内地观众的口味——激情戏与惊悚戏都在与内地审查在擦边球,并将拍摄下来但没有放入影片中的镜头、场景转化为无尽的宣传话题,内地上映不几天也马上传出还有香港版、导演剪辑版的区别,DVD发行时又陆续的推出内地版、香港版、导演剪辑版,尽管导演剪辑版的《画皮》曾在香港的少数几家影院上映过而评价不是很好,但更是挑起观众们一睹“真容”的欲望……

周星驰

九十年代来香港喜剧片的“符号”周星驰(2008香港电影之影人篇:徐克吴宇森等北上神州),继《功夫》的成功北上后,《长江七号》干脆将故事搬到了内地来上演,周星驰也成为了影片中的男配角(据说《长江七号》报名明年香港电影金像奖时周星驰报的是男配角,而不是男主角),来自于内地的儿童徐娇,麻雀变凤凰,变成了女主角,还有张雨绮等,都是来自于内地。虽然影片以5140万港元的票房成为年度华语片的冠军,但依然远远不如在内地市场的2亿元。

2008香港电影之影人篇:徐克吴宇森等北上神州

徐克

2008香港电影之影人篇:徐克吴宇森等北上神州

吴宇森

还有吴宇森、徐克、杜琪峰、徐小明等。吴宇森在移民美国后曾表示不再拍华语片,徐克也曾像很多香港人一般对内地抱有怀疑的态度,杜琪峰为主导的银河映像因为独特的风格影像而成为回归后香港电影的一道独特风景,如今他们都成为了北上大军中的主力。

从几年前的“北望神州”,到如今的“北上神州”,这条道路虽然有一点点的曲折,但终究铺成了一条康庄大道——甚至,在《PTU》的续集中,其中一部就名为“北上”。只是,不是每一个香港电影人对于如此的北上都那么的兴奋,如尔冬升(blog)、麦兆辉及庄文强,对于他们的作品《新宿事件》、《大搜查》的审查受阻就显得很无奈。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-1-2009 03:53 AM

|

显示全部楼层

3、叶念琛的“自我反思”

叶念琛是香港新生代导演的代表

原名江柏梁的叶念琛导演,可以说是香港新生代导演的代表。早期他常写影评或专栏,因为表示“香港没有男人,只有男仔”、“香港是个时间很浓缩的城市,热恋和失恋都快”等,而被誉为“男仔”导演——在他的作品当中,像方力申(听歌 blog)、森美、胡清蓝(2008香港电影之影人篇:叶念琛的“自我反思” 听歌 blog)等年轻演员一再演绎了他的人物形象。

尽管经历了《甜丝丝》的失败,但很快则取得《独家试爱》、《十分·爱》的成功,于是也有了今年年初的《我的最爱》,作为“爱情三部曲”的终结篇(方力申的最后死亡,象征着这个系列的终结)。但是,翻开爱情三部曲的另一面,原来是“惊心爱情新一章”,就如叶念琛喜欢在影片的结尾“大逆转”般,他执导了惊悚式爱情片《亲爱的》,试图探讨“不知道谁爱谁,只知道谁恨谁”的新世代爱情……再加上十一月底上映的《绝代双娇》及开拍赶工的《保持爱你》,2008年几乎是叶念琛年,无论成功还是失败。

记得当年叶念琛写影评还言辞切切的批评香港电影的剧本粗疏、赶工滥造,他在《甜丝丝》失败后的导演笔记中也反思到,“之后的日子,我对自己的要求,是能否拍好一部电影,拍一部好电影?所以,我不断告诉自己,要拍一部好电影,首先是不能急,我小心翼翼地在脑海酝酿题材,按部就班地去做资料搜集,我努力地去寻找让我有共鸣的故事。因为我相信一个题材先要感动自己,才能感动观众”。如《亲爱的》、《绝代双娇》之类不知是否让导演叶念琛本人很感动或者很共鸣,但是可以肯定的是,并不为大众所感动所共鸣,大概,导演又需要静心去好好反思一下了…… |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-1-2009 03:53 AM

|

显示全部楼层

4、下一站,谁是本土天后?

2008年的第27届香港电影金像奖,来自于内地(后来移民国外)的女演员斯琴高娃凭借《姨妈的后现代生活》再度获得了最佳女主角奖(二十年前她曾凭《似水流年》获得),这也成为连续四年来的第四个来自于内地的影后,难道是香港电影都由内地的女星主演了吗?

上一次香港女星捧得金像奖影后,还是2004年的张柏芝

答案是否定的,即使是以2008年的香港电影来说,鲍起静在《天水围的日与夜》中的本色演出给人深刻的印象,邱礼涛的《我不卖身,我卖子宫》尽管在普通观众眼里口碑很差但至少奉献出一位金马奖影后,她们俩的演技都不同程度的得到了肯定,而年初的《恶男事件》中的蒋雅文(她在《黑道之无悔今生》中也担任女主角)也有不少的好评(去年她还主演了《性工作者十日谈》),但金像奖在这几年的商业化(包括提名名单,因为第一轮投票中普通观众占了不小分量)已经是不争的事实,如《赤壁》、《画皮》、《证人》、《保持通话》、《长江七号》、《见龙卸甲》等都不再是本土女星当女主角,如此的阵容让人不得不担忧,本土女星,继续流产金像奖的影后。

本土影后的难产,也与香港电影本身的缺乏对女性关注甚至是为演员量身定做有关,2004年张柏芝(2008香港电影之影人篇:谁是下一站本土天后? 听歌)凭借《忘不了》成为至今最后一个金像奖的本土影后,她当时也成为香港女星的希望,但就如林奕华所说,她的结婚生子淡出影坛不仅是个人的因素,“多少反映出女演员对香港影坛生态、香港电影特质的不安全感。它,表面上是女性为男性的欲望服务,其实还包藏着一个更加核心的问题:严重缺乏女性思维与情感的电影,是否标志着较少自省、质疑、反问,较多重复成功的模式,于是趋向创作力薄弱?”

早在2002年,影评人李照兴总结当时的香港电影时也还谈到本土天后的问题,他乐观地认为郑秀文(听歌)、杨千嬅(听歌)、李心洁(听歌 blog)、林嘉欣(听歌)、王菲(2008香港电影之影人篇:谁是下一站本土天后? 听歌)等都是近几年天后的热门人选,可惜2004年的CEPA开始实施后,时不予我! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-1-2009 03:54 AM

|

显示全部楼层

5、老绿叶们的集体出彩

本土天后的难产,并不是香港电影的唯一困境,男星的后继乏人(不单是指动作男星)也同样是比较严重的问题,年初有报道说余文乐在过去的2007年里,上映的加上正在制作中的,竟然多达13部,且大部分都是扮演警察形象。何况,尽管余文乐还凭借《第一诫》获得韩国富川奇幻电影节的最佳男演员,但大部分的年轻一辈的演员,在大部分的作品里,表现都只是一般般。

相反的,今年不少港片里,出现了多位老一辈(包括年纪大的)的电影人,他们也许戏份并不多,但是表现的很精彩,为影片带来不少的亮点。

鲍起静《天水围的日与夜》剧照

许鞍华起用鲍起静主演的《天水围的日与夜》,是2008年香港难得一见的几乎是为女性演员量身定做的作品。鲍起静的演员特色,就在于她的没有特色,她就像是大街小巷中的一个普普通通的大妈,你在超市里也可以到处可以见到这样的身影,默默的工作养家糊口,默默的支持弟妹们——鲍起静多年来的普通、寻常及低调,使得她不仅仅是扮演影片中的角色,还是在影片中过着自己的日常生活,即使是她将丈夫生前的裤子要扔掉的那一幕,很节制的将裤子叠好,再放到垃圾桶上,这个细节便将她在日常生活中的那份平静、细心表现了出来;刚在今年金像奖中获得最佳女配角的邵音音,今年出演了《青苔》与《助念新星》两部作品,尤其是在《青苔》里,她表现出大家姐的那份气势及身为母亲的那份母爱的温情;还有苗可秀(代表作《精武门》)、惠英红,她们在影片中分别扮演医馆或饭馆的老板娘,举手投足之间有着大姐的风采,为影片带来“坐镇”的趣味……

《证人》中的廖启智

男演员中突出的是智叔廖启智,他在《青苔》中扮演黑帮老大,在《证人》中扮演老差骨(在另一部新片《大搜查》中扮演黑社会),前者的张弛之间产生了很大张力,而后者则多了一份《杀破狼》式的沉寂中的黑色幽默;还有李修贤等。即使是动作为主导的《叶问》,无论是甄子丹还是樊少皇的都有明显的进步,更遑论长期担任绿叶的任达华——试着将《叶问》与徐小明的作品《夺标》相比,演员的表现更是鲜明的对比。

好的演员,可以赋予作品本身更多更精彩的生命力,可惜,我们的众多年轻演员,表现或者中规中矩,或者“尽皆过火,尽皆癫狂”,而缺乏说服力,这也难怪,近几年香港电影金像奖所提名的最佳演员,往往都是在电影界浸淫二三十年的老将们,或者来自于内地的演员,甚少本土年轻演员的身影。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-1-2009 03:55 AM

|

显示全部楼层

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-1-2009 03:55 AM

|

显示全部楼层

2、“金牌娱乐”变“金牌愚乐”

骑白马的不一定是白马王子,可能是唐僧,长翅膀的也不一定是天使,那很有可能是鸟人。而名为“金牌娱乐”的也不一定出品的是金牌式的娱乐,也可能是愚民为乐,或者自愚为乐。

《亲爱的》成为金牌娱乐与叶念琛的票房滑铁卢

前几年,金牌娱乐凭借叶念琛导演的《独家试爱》、《十分·爱》及《我的最爱》成为逆市中的一朵奇葩,老板黄柏高更是被赞为是“金牌制片人”,于是,叶念琛当年的一年一部的慢工出细活不能再满足于金牌娱乐的所谓金牌或者娱乐,可能生怕香港观众的日常生活太过于单调吧,《我的最爱》热映期开拍叶念琛的年度第二部影片《亲爱的》,后来《亲爱的》上映时又如法炮制年度第三部作品《绝代双娇》,甚至叶念琛的第四部影片《保持爱你》也于年度开拍暂定于明年情人节档上映,另外,金牌娱乐还投资了吴京自导自演的动作片《狼牙》,并安排旗下艺人郑中基(听歌)、森美、方力申(听歌 blog)等粉墨登场……

更为致命的是,除了《我的最爱》票房与口碑都算不俗之外,《亲爱的》、《绝代双娇》及《狼牙》都遭遇了滑铁卢,尤其是《亲爱的》,在暑假档末期上映,遭遇连番恶评,累积票房大概只有165万港元。金牌娱乐,变成了金牌愚乐,愚民为乐,或者,自愚自乐! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-1-2009 03:55 AM

|

显示全部楼层

3、“新导演计划”

“势不可挡的经济全球化,为我们带来前所未有的挑战与机遇,在这种大环境下,亚洲区的娱乐同业应该求同存异,不吝分享成功因素,共同创造商机 ”“为此,我向大家介绍香港的新一代导演。众所周知,香港被誉为‘东方荷里活’,我们得享盛名,端赖很多成功因素,当中令我们引以为傲的,就是香港拥有创意无限的人才资源。我愿意与亚洲区同业分享这个成功要诀,并希望大家可以携手合作,共同创富”,12月底,正值全球的经济因为金融海啸而步入寒冬时,继一些香港电影人表示金融海啸对香港电影并不影响之后,香港电影发展局推出了其“香港电影New Action”计划,而香港电影商协会有限公司的主席林建岳如此的表示了他的“辉煌大计”……

香港电影发展局近几年虽然数次的提出过扶助计划,也不至于像台湾电影辅导金般“越扶越倒”,但往往流于雷声大雨点小。如今的这“新导演”计划,听上去很美,但看看其所列的33位“新导演”,似乎就不大美了:区雪儿、毕国智、陈国新、陈丽英、陈荣照、张伟雄、郑保瑞、赵良骏、朱家宏、崔允信、钟继昌、叶念琛、郭子健、黎妙雪、林爱华、林华全、罗守耀、罗永昌、李公乐、李保樟、梁德森、梁鸿华、劳上政、麦曦茵、彭浩翔(blog)、邓汉强、曾国祥、尹志文、黄精甫、黄真真、黄修平、游乃海、余力为等33人。

这33人之中,固然也包括像麦曦茵(《烈日当空》)、游乃海(《跟踪》)等少数几位只有一两部作品上映的新导演,但更多是像彭浩翔(《买凶拍人》、《出埃及记》)、罗永昌(《每当变幻时》)、黄真真(《六楼后座2家属谢礼》)、叶念琛(《我的最爱》、《绝代双娇》)等作品超过3部甚至将近10部的导演;从第一次担任导演的角度来看,也有像陈国新(1989年凭《最佳男朋友》出道)、赵良骏(1989年凭《神行太保》出道)等几乎有二十年导演经历的导演。不知道,香港电影发展局的这“新导演”是如何界定的,而像赵良骏、彭浩翔、黄真真等看到自己名列“新导演”又有何感想呢?更何况,如果从九十年代来的“新导演”中选择更有代表性的导演的话,或许陈果、叶伟信等更加应该上榜。

近年致力于提拔新人的曾志伟表示,“香港的导演其实是人才济济,每位都挤尽脑汁,到处找投资者,争取开戏的机会。以前香港每一代的电影大亨都能够掌握这个人才库,逐渐打造香港的电影工业。在香港电影下一任电影大亨出现之前,这个责任就需要香港电影发展局来做临时替工咯!”但香港电影发展局的这般“挑选人才”,恐怕难以如曾志伟所愿。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

本周最热论坛帖子 本周最热论坛帖子

|